Ouça este conteúdo

A rápida ação norte-americana na Venezuela, que capturou o ditador Nicolás Maduro na madrugada deste sábado (3), vai entrar para a história. Mas esta não foi a primeira vez que os norte-americanos fizeram algo assim. Os Estados Unidos são, provavelmente, a nação mais experiente em ações de captura de chefes de estado ditadores em solo estrangeiro.

Na América Latina, em 1989, aconteceu o paralelo mais direto com o caso venezuelano. No Oriente Médio, após meses de guerra, Saddam Hussein foi capturado no Iraque.

Na Segunda Guerra, com rendição do Japão em 1945 e a ocupação americana liderada pelo General Douglas MacArthur, o primeiro-ministro Tojo foi “enquadrado” em sua casa. E teve ainda também uma situação parecida, na Guerra Filipino-Americana, em 1901.

Confira a seguir um resumo de todas essas histórias e um “extra” na caçada a um terrorista histórico.

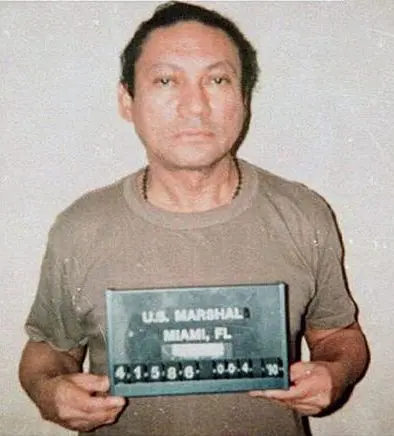

Operação Justa Causa: captura de Manuel Noriega (Panamá, 1989)

Pode-se dizer que nem o Papa salvou Manuel Noriega, ditador do Panamá, durante a Operação Justa Causa. Assim como o ditador Nicolás Maduro, Noriega foi acusado de narcotráfico. À época, o presidente dos Estados Unidos era George Bush (“pai”).

Os norte-americanos desembarcaram dia 20 de dezembro, com bombardeios contra a Cidade do Panamá e na área do Canal do Panamá.

Noriega buscou refúgio na Embaixada do Vaticano em 24 de dezembro de 1989, mas foi forçado a se render: não por conta da artilharia, mas por uma guerra psicológica.

O exército americano montou uma barreira de alto-falantes gigantescos tocando rock apontados diretamente para a janela onde Noriega dormia, provocando privação de sono e desestabilização mental no ditador. Black Sabbath, Alice Cooper, Kiss e outros grupos de heavy metal embalavam as madrugadas de Noriega.

Após quase 10 dias, ele se rendeu. Mas até a rendição acontecer com Noriega encurralado, nos primeiros dias da invasão, o ditador havia sumido. Ele fugiu de imóvel em imóvel, enquanto os EUA bombardeavam o quartel-general (La Comandancia) e ofereciam US$ 1 milhão pela captura.

Noriega chegou a pedir asilo, mas não foi atendido. Dentro da embaixada, a situação era insustentável. Pressionado, o Vaticano dizia que não podia garantir a segurança dele se a multidão de panamenhos furiosos invadisse o local. No dia 3 de janeiro, ele se rendeu. Vestido com seus trajes militares, foi revistado, algemado, colocado em um helicóptero Blackhawk e levado para a Flórida.

Entre o cerco, a prisão e a desocupação, mais de 16 mil militares panamenhos teriam se rendido. Mas até a desocupação, em 31 de janeiro de 1990, cerca de 2,5 mil pessoas (maioria) morreram, segundo a ONU, e 20 mil desabrigados.

As metas dos Estados Unidos têm sido salvaguardar a vida dos americanos, defender a democracia no Panamá, combater o tráfico de drogas e proteger a integridade do Tratado do Canal do Panamá… O General Noriega representa uma ameaça iminente.

George H. W. Bush (1989)

A caçada a Saddam Hussein após a invasão (Iraque, 2003)

Cerca de 14 anos depois de Noriega, foi a vez de George W. Bush (“filho”) repetir a façanha do pai.

A invasão do Iraque foi liderada pelos EUA e Reino Unido, começando em 20 de março de 2003. A alegação era de que o regime do ditador Saddam Hussein poderia ter armas de destruição em massa, o que nunca foi encontrado.

O fato é que o regime caiu e Saddam buscou esconderijo. Fugiu praticamente sem ter para onde ir. O desfecho foi de degradação: o homem que governava a partir de palácios dourados foi encontrado escondido em um pequeno bunker subterrâneo, que ficou conhecido como "buraco de aranha".

Saddam estava sujo e desorientado e a captura desconstruiu a imagem de invencibilidade do ditador perante o mundo.

No entanto, o destino jurídico de Saddam foi diferente de Noriega. Enquanto o general panamenho foi levado para enfrentar juízes na Flórida, os EUA optaram por uma estratégia de “iraquianização” da justiça para Hussein, ainda que sob forte tutela e segurança norte-americana.

Fim da história: Saddam foi condenado por crimes contra a humanidade e enforcado em 2006. A escolha por um tribunal local serviu para legitimar a nova ordem política imposta pela invasão. Por outro lado, o país viveu sob a intensificação de operações de grupos terroristas islâmicos.

A prisão do ditador derrotado Hideki Tojo na Segunda Guerra (Japão, 1945)

Voltando um pouco no tempo, o exemplo da rendição do Japão na Segunda Guerra – após o lançamento das fatídicas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki – também traz consigo uma captura digna de filme.

Com a ocupação americana liderada pelo General Douglas MacArthur, a próxima missão dos EUA foi prender o primeiro-ministro Tojo em sua casa. Era esperado que, como guerreiros japoneses faziam ao longo da história militar, o derrotado tentasse suicídio.

Não foi diferente com Tojo: para escapar da prisão, dia 11 de setembro de 1945, tentou suicídio, atirando no próprio peito. Contudo, ele foi salvo por médicos militares dos EUA, inclusive com transfusões de sangue.

Ironicamente, os americanos lutaram para salvar a vida do homem que havia ordenado o ataque a Pearl Harbor. Claro que o objetivo era político, e não humanitário. Era julgar Tojo vivo. O desfecho foi a condenação pelo Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente por crimes de guerra. Acabou enforcado em 1948.

Este julgamento aconteceu em paralelo ao de Nuremberg na Europa e comprovou que a imunidade de chefe de Estado não é absoluta. E ainda mostrou que a sobrevivência do líder derrotado era necessária para legitimar a vitória moral dos Aliados.

Justiça severa será aplicada a todos os criminosos de guerra, incluindo aqueles que infligiram crueldades aos nossos prisioneiros.

Harry S. Truman na Declaração de Potsdam (26 de julho de 1945)

O "cavalo de Troia" que capturou Emilio Aguinaldo (Filipinas, 1901)

Outro exemplo de captura norte-americana aconteceu durante a Guerra Filipino-Americana. À época, os EUA haviam “comprado” as Filipinas da Espanha, mas os filipinos queriam independência.

Tanques não existiam. Muito menos helicópteros. Foi uma operação especial liderada pelo General Frederick Funston, em que soldados se disfarçaram de prisioneiros de guerra para infiltrar o campo do líder revolucionário Emilio Aguinaldo e capturá-lo vivo. Alguns, hoje, acham que Aguinaldo não se tornaria um “ditador”, mas um “líder”.

Ele estava escondido na selva remota de Palanan, bem ao estilo “selva do Vietnã”, praticamente inacessível para o exército americano.

Ao estilo "cavalo de Troia", Funston enviou um comando de elite ao território inimigo, fingindo-se de prisioneiros de guerra arrastados por soldados nativos leais a Washington, os chamados macabebe scouts, filipinos que lutaram sob a bandeira americana contra seus próprios compatriotas. De alguma forma, o grupo conseguiu chegar perto de Aguinaldo e deter o ditador.

Ironicamente, Aguinaldo jurou lealdade aos EUA, saiu da vida revolucionária ativa e viveu como cidadão comum. Ele chegou a ser acusado de traição em favor de japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi absolvido, e morreu em 1964.

Não havia nada a fazer senão tomá-las todas [as ilhas], e educar os filipinos, e elevá-los, e civilizá-los e cristianizá-los… e fazer o melhor que pudermos por eles, como nossos semelhantes por quem Cristo também morreu.

William McKinley (1899)

Afinal, a captura de ditadores é legítima?

Segundo o advogado e especialista em relações internacionais Manuel Furriela, a remoção forçada de um governante de outro país não encontra amparo no direito internacional, salvo em duas hipóteses: resposta a um ataque armado ou autorização expressa do Conselho de Segurança da ONU, nenhuma delas, segundo ele, presente no caso da Venezuela com relação aos Estados Unidos no país.

Furriela explica que os EUA recorreram a uma terceira construção jurídica, ao enquadrar o regime de Nicolás Maduro como ligado ao narcotráfico e ao terrorismo internacional, chegando a caracterizar o próprio Maduro como líder dessas organizações.

Para o doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP), Luiz Augusto Módolo, o princípio da soberania nacional prevalece mesmo em contextos extremos, inclusive quando há governos acusados de práticas genocidas ou de violência sistemática contra a própria população. Por outro lado, essa limitação estrutural se reflete na atuação das principais instâncias multilaterais.

“Na prática, nem a ONU nem a Corte Internacional de Justiça dispõem de poder real para conter a força de Estados nacionais que decidem realizar uma intervenção estrangeira que considerem necessária”, reforça.

Módolo ressalta que o direito internacional opera, muitas vezes, mais no campo simbólico e normativo do que como instrumento efetivo de coerção.

A pós-doutora em Direito Internacional Priscila Caneparo destaca que, embora o regime de Maduro seja ditatorial – marcado por perseguições políticas, desaparecimentos forçados, grave deterioração das condições de direitos humanos e vulnerabilização da população –, o direito internacional prevê meios específicos para lidar com esse tipo de situação, que não incluem a iniciativa unilateral adotada por Trump.

Para a especialista, ainda que a tentativa de enquadrar a Venezuela sob a lógica das leis antiterrorismo dos Estados Unidos possa até facilitar decisões internas, como a dispensa de autorização do Senado norte-americano, não confere legitimidade internacional à ação.

Para Caneparo, permanecem em aberto questões centrais, como o modelo de transição política no país, o alcance das ações militares e se o Congresso dos EUA tinha pleno conhecimento das operações, em um episódio que marca a primeira vez que os Estados Unidos realizam um ataque direto contra um país da América do Sul.

Além dos ditadores, a captura de Bin Laden

Apesar de questionável, a captura de um terrorista seria legítima? Fato é que em maio de 2011 os EUA, sem permissão, capturaram um dos homens mais procurados de todos os tempos: Osama Bin Laden, líder da Al Qaeda, e mentor dos ataques de 11 de Setembro de 2001 em território americano.

Os ataques contra o solo americano, que resultaram na invasão do Afeganistão pelos EUA em outubro de 2001, são a origem do desfecho final do terrorista. Aquele momento marcou o início oficial da “guerra ao terror”, uma doutrina que reorientou a política externa americana e transformou o Afeganistão no primeiro palco de uma caçada global.

Contudo, o que começou como uma guerra convencional de mudança de regime contra o Talibã logo se metamorfoseou em uma busca obsessiva de uma década. A “cabeça” de Bin Laden só foi conquistada em outro país: com a Operação Neptune Spear (lança de Netuno), em maio de 2011, no Paquistão.

Sem qualquer declaração de guerra aos paquistaneses, ao localizar Osama Bin Laden não em uma caverna remota, mas em uma mansão fortificada, os Estados Unidos invadiram o espaço aéreo de um país teoricamente aliado com helicópteros. A justificativa de Washington, de que o vazamento de informações por autoridades paquistanesas era um risco, criou um precedente que ecoa na crise atual.

Contudo, diferente dos outros ditadores capturados (ainda que a ordem oficial permitisse a rendição), a execução tática resultou na morte imediata do alvo.

O desfecho da operação contra Bin Laden também é diferente, para não dizer bizarro. Diferente de Saddam Hussein, com enforcamento filmado e vazado, ou de Mussolini, cujo corpo foi exposto em praça pública, os EUA afirmaram que jogaram Bin Laden no Mar da Arábia poucas horas após sua morte.

A justificativa é que a estratégia de “apagamento” buscava impedir que um túmulo físico se tornasse local de santuário para extremistas.

Resta saber se, com Maduro sob custódia, a estratégia será expô-lo à exaustão midiática ou isolá-lo para que seu capital político desapareça no esquecimento de uma prisão federal.