Ouça este conteúdo

Na democracia, por essência, votar deveria ser a arte de premiar a confiança. Votar é, ou deveria ser, uma escolha afirmativa: um gesto de esperança, um endosso programático, um ato em favor de um candidato capaz de representar valores, interesses e visões de mundo de quem vai às urnas, no caso, o cidadão. No entanto, cada vez mais eleitores se encontram diante de uma escolha que não querem fazer. O voto, nesse novo cenário, deixou de ser celebração da liberdade para se tornar um instrumento de contenção — uma espécie de trava de emergência acionada por medo. Bem-vindos à era do voto estratégico.

Esse fenômeno, que já foi uma exceção, tornou-se o novo normal. É o voto no "menos pior". Ou o que se pode chamar de “antiescolha”. Um reflexo de tempos em que o centro político foi devorado pelos extremos e a política deixou de ser o terreno do convencimento para se tornar um campo de batalhas existenciais onde a valorização do que há de pior no opositor se transforma em capital político para se esconder ou amenizar o que há de pior em si mesmo. O eleitor, sufocado entre dois polos que não o representam, não vota mais por alguém, mas vota contra alguém. Não premia o que aprova, tenta evitar o que teme.

Essa mudança de comportamento eleitoral não deveria ser tolerada como parte da regra do jogo nas democracias ocidentais. Há uma distorção do significado da “escolha” que parece ser intrinsecamente derivada do processo de perda de confiança na própria Democracia em si. Isso parece ser parte de um conjunto de elementos que vão erodindo os pilares sobre os quais sistemas eleitorais e partidários foram construídos. A “antiescolha” como proteção da Democracia – que, na visão de muitos que tomam essa decisão acreditando fazer o melhor – pode ter o efeito contrário.

O voto estratégico não é um voto cínico. Pelo contrário: ele é, muitas vezes, movido, na concepção de quem o realiza, por um senso de responsabilidade quase altruísta. O eleitor racionaliza sua decisão como um gesto moral, uma missão civilizatória. Ele se vê como última barreira entre a catástrofe. Seu “voto”, embora contradiga suas próprias preferências, é um sacrifício necessário para impedir o mal maior. O paradoxo, claro, é que essa lógica perverte o princípio mais básico da democracia: a escolha livre e afirmativa. O mais insólito é que esse eleitor que é o fiel da balança. É ele quem decide as eleições.

O grande desafio dos próximos anos talvez não seja vencer o adversário ideológico, mas reconstruir as pontes da confiança

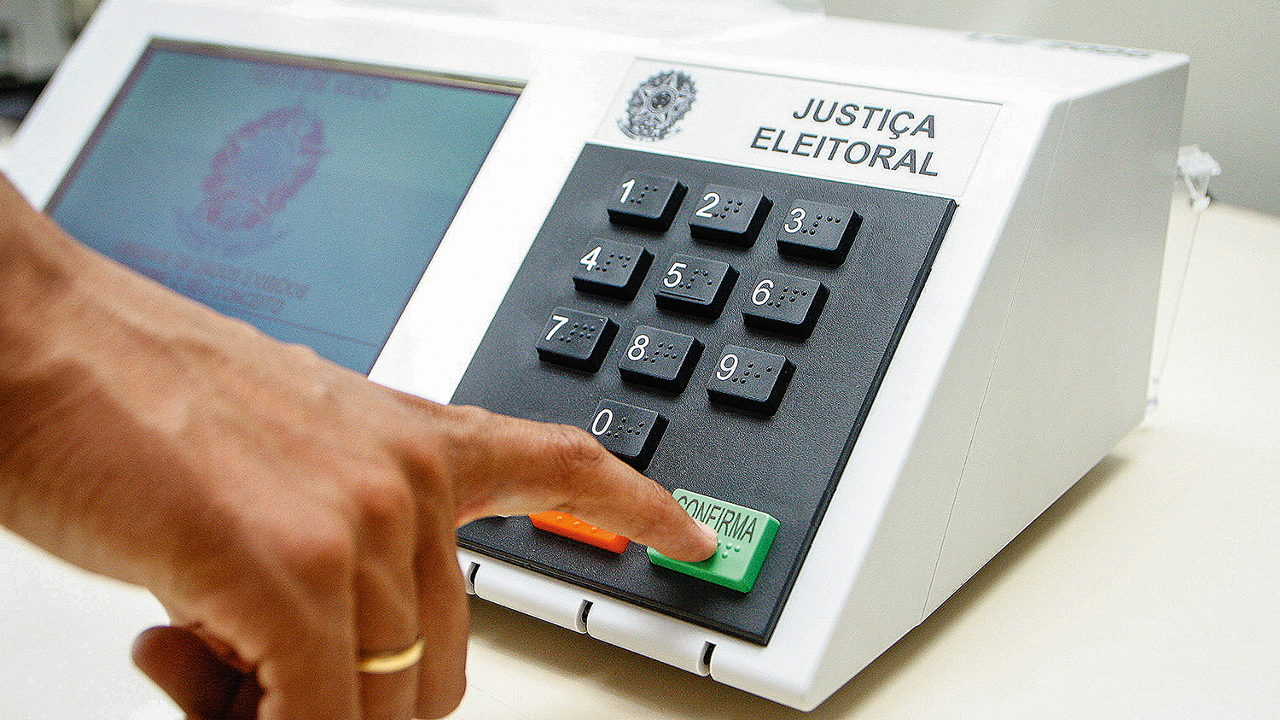

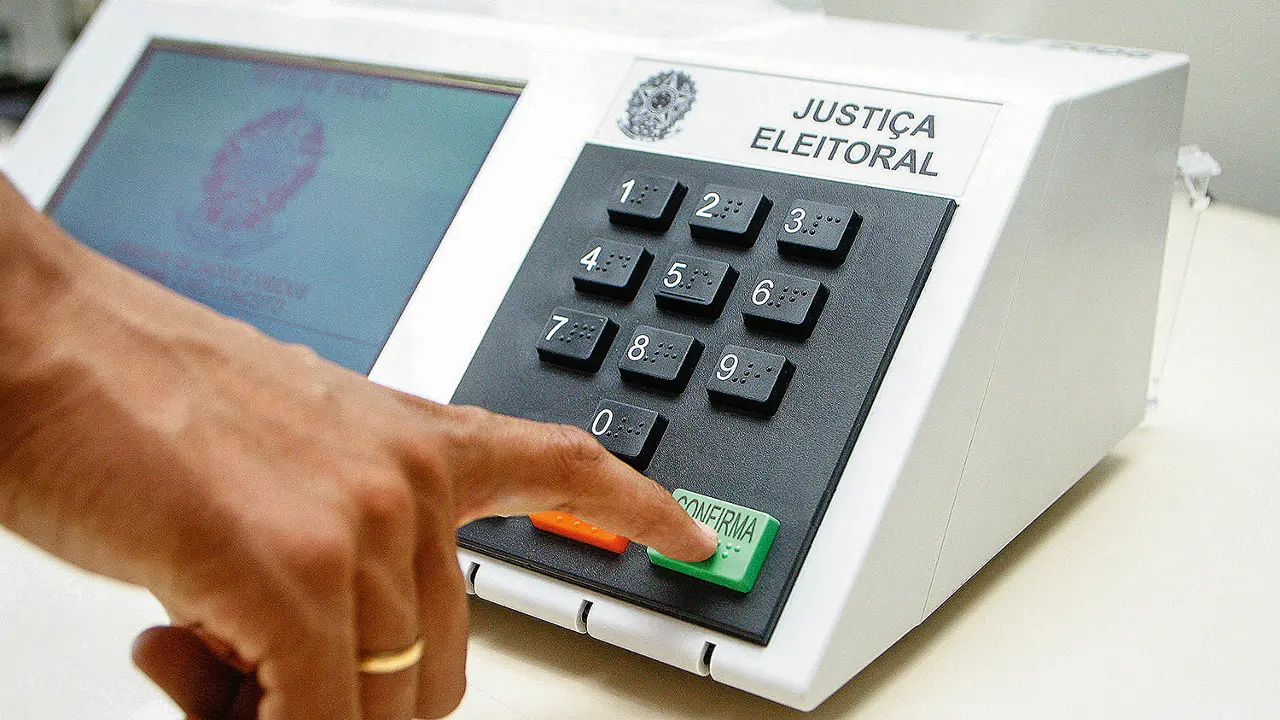

O Brasil de 2022 é um exemplo emblemático. Luiz Inácio Lula da Silva não venceu porque reconquistou corações e mentes, mas porque se tornou o principal beneficiário da “antiescolha”. A campanha de Lula e do PT não focou nas qualidades de Lula, mas no terror que seria ter Jair Bolsonaro na presidência. Foi uma estratégia tão bem-sucedida que muitos dos que apertaram “13” na urna o fizeram como se tomassem um remédio de gosto amargo. Com o nariz tampado, consciência em conflito, mas espírito convencido de que estava salvando o país de algo pior. Não foi um voto de aval, mas uma operação de contenção diante do medo.

Essa lógica está longe de ser uma jabuticaba. Nesta semana, Nova York produziu um exemplo simbólico e bizarro. O socialista Zohran Mamdani, jovem ativista com propostas radicais para transformar Nova York em uma utopia socialista, venceu uma disputa eleitoral carregada de significado. Seu adversário era ninguém menos que Andrew M. Cuomo, ex-governador democrata que tentou um retorno político como independente. Em um cenário normal, Cuomo poderia ter atraído os moderados democratas. Mas a entrada em cena do presidente Donald Trump embaralhou o jogo.

Para conter Mamdani, o presidente Trump fez de Cuomo seu candidato não por amor, mas por cálculo. O resultado foi um efeito rebote. Muitos eleitores democratas, que talvez considerassem Cuomo uma opção razoável, migraram em massa para Mamdani apenas para não se alinharem, ainda que indiretamente, ao presidente republicano. Foi o “voto de ofensa”: uma antiescolha que não mira o adversário local, mas o inimigo maior, Donald Trump.

Não foi a primeira vez que isso aconteceu e, ao que tudo indica, será cada vez mais comum. Quanto mais os extremos pautam a política, mais o centro se torna refém do medo e incapaz de votar em quem de fato acredita. A eleição de Mamdani é, ao mesmo tempo, sintoma e alerta. Sintoma de um eleitorado que perdeu a conexão com seus representantes naturais e que passou a votar em quem oferece o último escudo contra o que considera inaceitável. Alerta de que a radicalização de um lado pode, ironicamente, fortalecer o outro, mesmo que este outro seja, para muitos, indesejado ou até perigoso.

Enquanto os extremos se alimentam mutuamente, o centro (ou quem pensa ser de centro) virou uma massa amedrontada que não tem escolha real. Vota em quem assusta menos, contra quem assusta mais. São os motores da antiescolha e, paradoxalmente, o sintoma mais claro de que algo vai muito mal, embora eles acreditem que graças a eles, vai tudo bem. O voto estratégico é a manifestação mais clara dessa disfunção. Ele é racional, legítimo e compreensível. Mas também é trágico, porque revela uma democracia que, embora ainda funcione em suas formas, vem perdendo parte de sua alma que é delegação da representatividade para representantes de ideias e valores ou até mesmo interesses.

O grande desafio dos próximos anos talvez não seja vencer o adversário ideológico, mas reconstruir as pontes da confiança. Trazer de volta o voto convicto. Fazer com que o cidadão possa, mais uma vez, votar com alegria, com esperança e não com raiva, medo ou desespero. Qualquer coisa fora disso não é um voto real. É apenas uma ilusão de participação e liberdade.