Ouça este conteúdo

Alguns dias atrás, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, voltou às manchetes ao anunciar que o governo prepara ações contra médicos e cientistas que, segundo a narrativa oficial, “lucram” com conteúdos supostamente antivacina. A justificativa reedita o ambiente covidocrata de poucos anos atrás, quando essa palavrinha mágica – “ciência” – repetida à exaustão por autoritários incompetentes, servia para calar vozes dissonantes e legitimar abusos de poder. Não se trata, por óbvio, da ciência real, fundada em debate e experimentação, mas de sua caricatura: uma ciência mistificada, transformada em arma político-ideológica. A “ciência” como porrete moralista.

Convém lembrar que Padilha não é novato nesse uso instrumental do discurso técnico. Foi ele o arquiteto do Mais Médicos, programa vendido como expansão humanitária do atendimento, mas que funcionou, na prática, como triangulação financeira destinada a irrigar os cofres da ditadura cubana por meio de trabalho semiescravo: médicos estrangeiros recebendo uma fração ínfima dos salários, retidos pelo regime que lhes confiscava documentos e liberdade de movimento. Não surpreende que assessores e parentes do ministro tenham sido sancionados pelos EUA – e que o próprio Padilha tenha tido sua circulação restrita a cinco quarteirões de Nova York, o que o levou a desistir da comitiva brasileira na Assembleia Geral da ONU, em setembro. Humilhado, recorreu ao expediente padrão do comunista profissional: converter uma punição justa contra si em ofensa à humanidade. Assim, pela boca de Padilha, Donald Trump tornou-se “inimigo da saúde”.

Recordar isso é oportuno. O impulso que agora move o chefe comunista da pasta da Saúde – falar em nome da “ciência” para usurpar sua autoridade simbólica – é o mesmo que sustentou todos os projetos políticos erguidos sobre a cultura marxista-leninista. A tática é invariável: converter a ciência em aparato de legitimação do poder, esvaziando-a de seu caráter crítico para transformá-la em retórica disciplinadora.

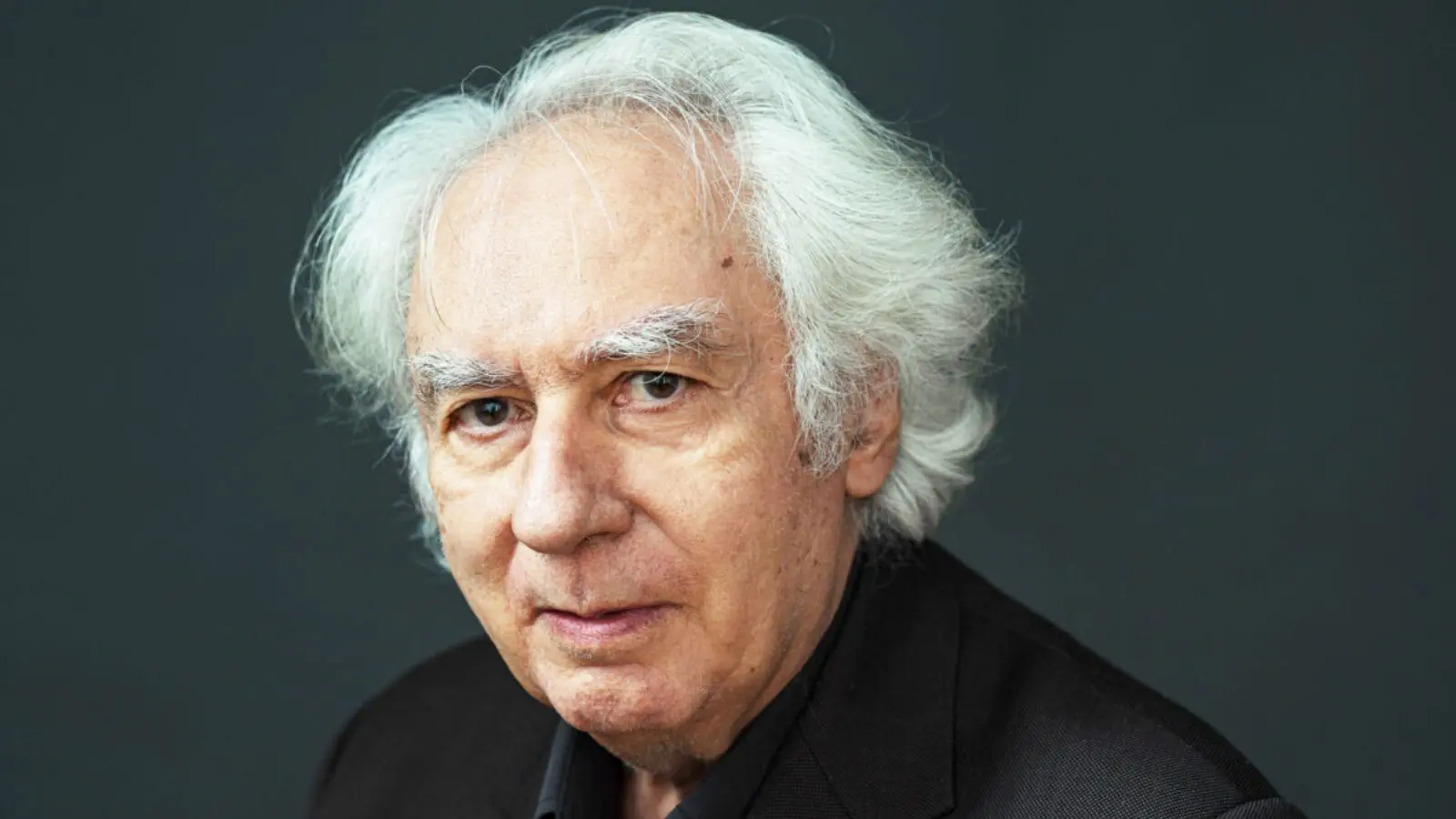

É precisamente essa operação de sequestro político do imaginário científico que o historiador romeno Lucian Boia examina em A Mitologia Científica do Comunismo, lançado no Brasil no ano passado pela Avis Rara (Faro Editorial), em excelente tradução de Bruna Torlay. O episódio envolvendo Padilha é apenas nota de rodapé tardia de um fenômeno mais profundo: a metamorfose da ciência em instrumento de propaganda, de coerção e, sobretudo, de autopurificação ideológica dos regimes revolucionários. Eis o cerne da mitologia científica comunista.

Para compreender a força histórica do comunismo – ideia que resiste aos horrores de sua prática política – é preciso entender sua força simbólica. Logo nas primeiras páginas, Boia formula com precisão sua tese: “O sucesso da mitologia comunista, relativo, mas incontestável… só pode ser compreendido na perspectiva do imaginário.”

O que moveu multidões, incendiou revoluções e permitiu que Estados policiais se apresentassem como vanguardas do futuro não foi o apelo analítico do materialismo histórico, mas aquilo que Boia chama de “um arquétipo fundamental do imaginário”. Antes de Marx, antes de Lênin, antes das utopias setecentistas, havia o velho sonho milenarista que assombra o Ocidente desde a Idade Média. “O sonho milenarista, com seus episódios revolucionários do final da Idade Média, prefigura manifestamente os grandes traços da ideologia comunista.”

Ao longo do livro, Boia demonstra esse fio subterrâneo com clareza impressionante. O marxismo, longe de ser a doutrina científica que pretendia, é a encarnação secular de um mito ancestral. “Todos os fantasmas da mitologia milenarista tradicional e da religião científica moderna se fundiram numa síntese explosiva.” A promessa permanece a mesma: transformar radicalmente o mundo e a condição humana, instaurar o reino sem conflitos, sem desigualdades, sem tragédia histórica.

Boia mostra que a sacralização comunista da ciência tem raízes no século XVII, quando a cultura erudita buscou expulsar o mito pela porta da frente, apenas para vê-lo retornar, disfarçado, pela dos fundos. A crença iluminista na razão absoluta abriu espaço para o fenômeno que o autor identifica com precisão: “Uma nova tirania, a das leis científicas, começava a definir suas estratégias. A ação política se casava com a ciência.”

Um dos momentos centrais dessa transformação, observa Boia, encontra-se no discurso de Friedrich Engels no enterro de Marx, no Cemitério de Highgate, em 17 de março de 1883. Ali, Engels invocou uma espécie de tríade sagrada do século XIX: a ciência – repetida como mantra – e seus dois profetas supremos, Darwin e Marx. Descobridores das leis da natureza e da história, eles encarnariam a glória intelectual de uma época fascinada por regularidades universais. Para Engels, Marx não apenas identificara leis históricas, mas revelara mecanismos ocultos do capitalismo, como a mais-valia, erigida ali ao status de explicação totalizante.

Engels, contudo, foi além. Atribuiu ao amigo uma série de “descobertas decisivas”, inclusive matemáticas, sem citá-las. Mais importante, apresentou Marx como fundador de uma nova forma de ciência: não mera observação neutra, mas energia moral e cognitiva capaz de propulsionar a própria revolução. A ciência, com sua potência técnica e econômica, aparecia como aliada natural do proletariado. Na visão engelsiana, a revolução tornava-se ciência.

Boia resume esse salto conceitual com clareza:

“Dali por diante, o revolucionário será um cientista. A investigação científica das leis sociais e a ação política serão o mesmo e o único combate. Marx, o primeiro, encarnou esse princípio. Nele, como assegura Lênin (em O Estado e a Revolução), não há inclinação alguma à utopia; ele tratou o comunismo como um naturalista estuda o desenvolvimento de uma nova variedade biológica.”

Estamos aqui diante do coração da mitologia científica comunista: a fusão entre ciência e política, entre diagnóstico e prescrição, entre leis naturais e imperativos revolucionários. O comunismo não apenas se serviu do prestígio da ciência; ele o absorveu por completo, reorganizando-o como novo clero, com novo dogma, nova liturgia e novos sacerdotes.

“Não havia outra possibilidade de ‘organizar cientificamente a humanidade’”, comenta Boia ao analisar a fusão entre Saint-Simon, Fourier e Marx. Surge daí o dogma supremo: se a ciência revela as leis da história, opor-se ao comunismo é resistir ao próprio curso do mundo. Daí o tom apocalíptico de A Internacional, cujos versos Boia relembra: “É a eclosão do fim”; “Do passado façamos tábula rasa”; “A luta final.”

A figura do “cientista da revolução” nasce dessa matriz. Para Marx e Lênin, a investigação científica e a ação política são faces de um único combate. O revolucionário torna-se intérprete autorizado da história; o Partido, seu laboratório; a sociedade inteira, sua cobaia.

Não por acaso, o comunismo precisou de uma ciência domesticada – ou melhor, de uma pseudociência submissa às necessidades do Partido. Boia detalha os expurgos soviéticos contra matemáticos, físicos, economistas, linguistas, psicólogos e geógrafos cujas teorias contrariavam minimamente a ortodoxia. A disciplina científica importava menos que sua utilidade política.

Os exemplos citados pelo autor são tão numerosos quanto grotescos: geógrafos obrigados a redefinir fronteiras naturais segundo conveniências ideológicas; linguistas proibidos de defender teorias “burguesas”; psicólogos perseguidos por admitir noções “individualistas”; geneticistas silenciados pela aberração lysenkoísta; estatísticos punidos por apontar inconsistências em metas agrícolas. O denominador comum é simples: para o regime, a verdadeira ciência é aquilo que confirma a vontade do Partido.

Pesquisadores que observam fatos inconvenientes tornam-se suspeitos. Os que se dedicam à pesquisa honesta se tornam perigosos. Divergir metodologicamente é ameaçar a ordem socialista. Boia mostra que, no auge do stalinismo, a ciência soviética operava sob permanente vigilância. Cada artigo era potencial testemunho de lealdade ou traição. Não estamos tão distantes disso no Brasil pós-Covid, onde burocratas iluminados decidem que opiniões médicas devem ser punidas ou censuradas. O cientificismo autoritário, aparentemente enterrado na segunda metade do século XX, foi ressuscitado pelos comunistas brasileiros e seus companheiros de viagem nesta terceira década do século XXI.

Ao descrever a obsessão marxista pelas leis da história, Boia identifica o núcleo do sistema: uma estrutura totalizante que pretende explicar tudo, prever tudo, transformar tudo. Ele enumera os mitos que compõem a mitologia científica comunista: o mito da razão, da ciência, da unidade, do determinismo, da presciência histórica, do progresso, da transformação do mundo e do novo homem. É um catálogo perfeito das patologias intelectuais que moldaram o século passado.

A mitologia científica não destrói apenas a liberdade: destrói a própria ciência. A ciência real opera com incertezas, críticas e experimentação. A “ciência” comunista opera com dogmas, decretos e vigilância. Para reivindicá-la como sua, o Partido precisou aniquilar tudo aquilo que tornava o conhecimento científico possível. O cientificismo comunista, conclui Boia, não foi apenas um erro teórico: foi um crime epistemológico e também moral. Pois, quando o Estado reivindica o monopólio da ciência, reivindica logo depois o monopólio da verdade; e, em seguida, o da humanidade.

Daí a importância da análise do autor sobre o “homem novo” comunista, produto de engenharia científica: criatura sem contradições, sem propriedade privada, sem individualidade, sem passado. A psicologia é convocada para moldar comportamentos; a pedagogia, para formar a criança comunista; a biologia, para negar qualquer essência humana; a economia, para impor a moral socialista. Tudo em nome de uma ciência oficial que ninguém ousa contestar.

O comunismo funciona como religião secularizada. Tem mito fundador (a revolução), escatologia (a sociedade sem classes), dogmas (a inevitabilidade do socialismo), clero (o Partido), moral (igualitarismo compulsório), heresia (capitalismo), demônios (“inimigos do povo”), liturgia (congressos partidários) e mártires (revolucionários caídos). E, sobretudo, possui sua ciência sagrada: a dialética histórica, tomada como oráculo infalível do futuro.

Por isso, como mostra o autor, o marxismo é falso como ciência justamente por ser verdadeiro como mito. Sua força está na narrativa. Na habilidade de vestir dogmas com o manto da racionalidade. De converter o impossível em inevitável, o improvável em necessário e o absurdo em ciência – da qual só um “negacionista” discordaria.

Boia lembra, com ironia afiada, que a história real contradisse todas as profecias marxistas: “As previsões científicas de Marx caíram fora do caminho real da História.” O comunismo triunfou justamente onde, segundo Marx, não poderia triunfar: em sociedades pré-capitalistas, tecnologicamente atrasadas e com proletariado escasso. Nada do prometido – abundância, autogestão, liberdade, progresso – se realizou em parte alguma. “A História nunca ofereceu um afastamento tão trágico entre aparência e realidade.”

E, mesmo assim, a mitologia persiste. Não porque seja racional, mas porque oferece o impossível: a reconciliação total, a harmonia universal, a redenção final. “Para compreender a essência do fenômeno marxista – conclui Boia – é preciso abstraí-lo de seu ‘verniz’ científico. O que resta afinal não é nem mais nem menos que o sonho milenarista.”

E é justamente por isso que A Mitologia Científica do Comunismo é leitura urgente. Em tempos de autoridades embusteiras, brandindo a “ciência” como arma de intimidação política, Boia nos recorda que toda ditadura nasce, antes de tudo, de uma sedução do imaginário: a promessa de que a História tem uma direção obrigatória. Contra essa tentação, a crítica racional – fundamento de toda ciência digna do nome – é o último antídoto.

VEJA TAMBÉM: